第10回 魔女が教えてくれた“本当の魔女”のお話・その2

ロレッタが貸してくれた魔女狩りの本

さて、

前回ロレッタの家でおしゃべりをしていた時、ハロウィンの話題から派生した魔女の話をきっかけに、ロレッタが持っていた魔女裁判に関する本を手に取るに至った。16世紀にこの土地で実際に行われたラウラという女性に対する異端尋問の記録を、後世の研究家が読み解きまとめた1冊である。はたして、実在した“魔女”ラウラの物語とはどのようなものだったのか。

まず時代背景を整理しておこう。中世も終盤にさしかかった1500年代中頃、ヨーロッパではカトリック教会が権威をふるい、異端審問が盛んに行われていた。その対象の最たるものが、魔術を使って人に害を加えたり、たぶらかしたりすると考えられていた魔女だった。現在のような事実や根拠にもとづく裁きとは別の次元で、迷信や伝承への恐れから、魔女と疑われる女性を捕らえ刑罰を与える「魔女狩り」。この恐ろしい迫害行為がピークを迎えたのは、1560年から1630年にかけてだといわれている。

ロレッタのような女性も中世ではまさに魔女扱いだった

ロレッタがこの本を貸してくれた時、こんなことを言っていた。「ユキコは外国人だからピンと来ないかもしれないけれど、この時代の魔女への風当たりは本当に酷かったんだよ。教会にとって、一般民衆や農民が特殊な知識を持ったり、薬草などを使った民間医療において頭角を現したりすることは、異端者を増やし教会の権威を脅かすことにつながったから、徹底的に叩かれた時代だったんだ。まあ、本を読んでみればそれは嫌というほど伝わってくるだろうけれど」

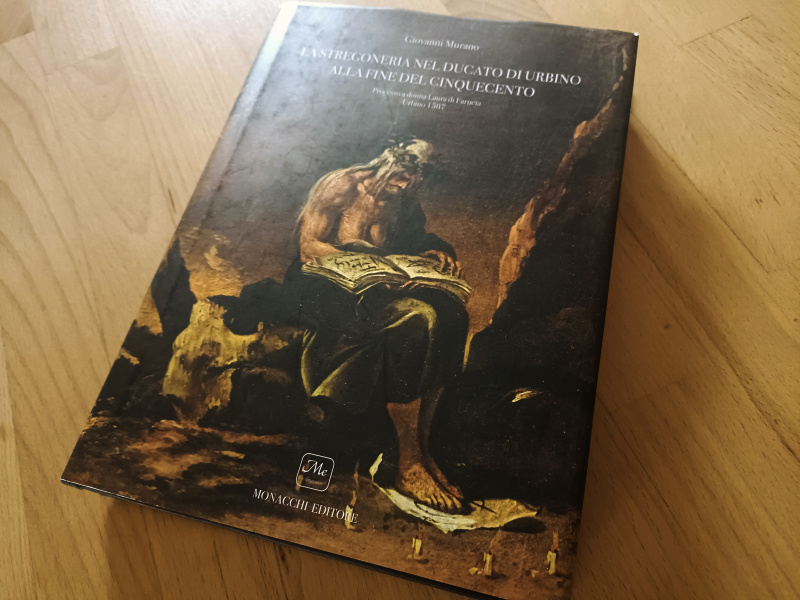

この本のタイトルは〈La stregoneria nel ducato di Urbino alla fine del cinquecento -Processo a donna Laura di Farneta- Urbino 1587〉、筆者はジョバンニ・ムラーノという研究者だ。254ページにわたる1冊の本を、数行で表現するのは容易ではない。とくに大司教や公証人らの裁判に関するやりとりは、当時の政治背景などを絡めて書かれているため事細かく、その重たい空気感が表現されている。2週間ほどかけて少しずつ読んだ私の理解力が正しければ、要約してみると以下のような内容だった。

*

ラウラという女性が生まれたのは1520年ごろ。裁判があったのは1587年だから、計算すると裁判当時は67歳前後の初老の女性だったことになる。この頃は、まさにヨーロッパにおける魔女狩りの勢力がピークだった時代だと言っていい。マルケ州北部のアクアラーニャと呼ばれるまち――現在は白トリュフの聖地と呼ばれているまちだが――の自治体の管轄下にある小さな丘の上の集落、ファルネータが舞台だ。ここ一帯は当時ウルビーノ公国のデッラ・ローヴェレ家の管轄下にあり、政治的、宗教的な意味で近郊の農地を耕作する農民たちをコントロールしていた。あるとき、この畑しかないような片田舎のファルネータで事件が起きる。26人もの村人が、ラウラは村の魔女だと証言したのだ。

薬草摘みも、時代が違えば危険な行動だったといえる

ところがよくよく本を読んでみると、彼女はもともとこの村では有名な薬草使いであり、とくに子どもの病気を治すことには定評があったようなのだ。幼い子どもを持つ母親たちは、ラウラの存在を崇めもしていたし、恐れもしていた。当時、貧しい農村では医者を呼べるわけもなく、単なる風邪でも体が弱い子であれば命取りになった。多くの農村では民間療法だけが頼みの綱であり、その療法は薬草をベースとした言い伝えから生まれたものがほとんどで、もっぱら女性たちにより伝承されてきたのだ。

実際ラウラも、裁判の尋問の際に、ジョバンナ・ディ・ブレーチャという女性から療法の内容を受け継いだと証言しており、それをラウラ自身の2人の娘と、また別の2人の女性に伝承したとも言っている。当時の療法は、薬草の効能なども加味されたのはもちろんだろうが、民間信仰や迷信に彩られていたのも事実だ。本には、彼女が幼子たちに施した治療として以下のような内容が記述されている。

〈ラウラ夫人が行っていた療法の1つは、病気の子どもを薬草風呂に3回入浴させるというものだ。これは当時多くいた、 秘儀的な療法を施す“ファトゥッキエラ”と呼ばれる女性(もちろん魔女とも呼ばれた)が行っていた手法である。お香や祝詞を受けたオリーブの葉、セントジョーンズワート、エンダイブ、エンバク、クラディウムなど多くの薬草の灰を溶かした湯に入浴させ、残り湯の中の灰が猫の毛でいっぱいであれば、魔女の呪いが解けたことになるという。またもう1つは、いくつもの薬草と土を混ぜたものに、宗教儀式的要素のあるロウや、お香、祝詞を受けたオリーブの葉を、祈りを捧げながら加えていき、泥団子のようにしたものを食べさせるというもので、かなり魔術的な要素も帯びていた。このような儀式的な療法は当時の農村では広く普及しており、疫病や天災、飢饉などが身近だった時代の精神的な拠り所だったとも言える。〉

当時の農村の限りある知識とそれゆえに膨らむ迷信。信仰と背中合わせの魔術的精神世界。それらが混じりあい、“教会”という抗えない権力のもとにある困窮した生活のなかで、漠然とした不安の矛先が時に魔女という存在に向けられていく……。本を読んだ私の頭の中には、そんな農民たちの姿が思い浮かんだ。そして、教会側がそうした人々の心理をうまく利用していたことも手に取るように感じられた。

現在のファルネータは静かな集落

本には、ラウラの施しが効果を発揮すれば人々は彼女を敬い、その敬意を彼女の体を撫でることで表していた、とも書かれていた。だが効果を示さなかった場合、手のひらを返したように「あの女は魔女だ」と後ろ指を指すようになる。本の舞台になったファルネータとその近郊では、どうやらこの時期に疫病のようなものが流行していたようだ。そこに追い打ちをかけるように食料不足もやってくる。彼女の治療ではどうにもならない小さな命がたくさん失われ、「その原因はラウラの魔術である」と糾弾されるに至ったようだ。

本には裁判の様子や証言者の言葉が書かれているが、筆者のジョバンニによると、残された書類にはこの裁判がどのような結果になったのか、果たしてラウラは火炙りの刑になったのか、それともむち打ちの刑のみで解放されたのか、その結末は記述されていなかったそうだ。

*

この本を読みながら、私はずっとロレッタのことを思い出していた。もし500年前だったら……。時代背景が変われば人々の価値観も大きく変わる。ロレッタのような人が慕われて、彼女の知識にあやかりたいと思う人が、後ろめたさなく安心して学べるこの時代は、やはり恵まれているのだと思った。そして、私自身がこの時代に彼女と出会えた幸運も感じずにはいられなかった。500年前であれば、私もかつての村人のように、彼女の存在を慕いながらも、教会側の圧力を恐れて嘘の証言をしていたかもしれない。

次にロレッタの家に行くとき、「今あなたと学べることが本当に嬉しい」と言おう。そう思いながら、私はそっと本を閉じた。(つづく)

(写真提供:林由紀子)

【ラファエロの丘から】

http://www.collinediraffaello.it/