マイヤンヌ市にあるミストラル博物館前のミストラル立像

* * *

苦しいくらい不安な気持ちで。

親切なあなたの手が、

道しるべとなった。

遠い地平に青白く

夜明けのかすかな希望が輝いていた。 将来の妻マチルドに出会い、彼女に我が人生の光を見出したフランスの詩人ポール・ヴェルレーヌはこのように詠った。

暗澹たる気持ちに差し込む一条の光。こんなとき、私は芥川龍之介の『蜘蛛の糸』をイメージしてしまうのだが、ヴェルレーヌの詩からは地平線の光が心に広がってゆく様を連想させる。私とミレイユの出会いも、まさにこのようであった。

今から10年と少し前の秋の夕暮れ時。私は駅前のビルにあるカフェにいた。大学院への進学を考えていた私は、卒業論文でお世話になった中川久嗣教授に相談を持ちかけたのだった。そのとき、先生が薦めてくださった一冊、それが『プロヴァンスの少女-ミレイユ』(岩波文庫 1977年)だ。パリで話される標準フランス語とはかなり異なる、プロヴァンス語で綴られた韻文スタイルの長編叙事詩である。プロヴァンスは、学生時代に先生に連れられて南フランス各地のロマネスク教会を訪れた際に滞在した経験があった。フランス文学にも高校時代に少しは親しんだつもりであったが、作者のフレデリック・ミストラル(1830-1914年)が、1904年にノーベル文学賞を受賞した高名な詩人であることは、恥ずかしながらこの時まで知らなかった。

フレデリック・ミストラルに贈られたノーベル文学賞の表彰状(アルル民族博物館)

プロヴァンスの富裕な農家の天真爛漫な一人娘ミレイユは、あるとき訪問販売に来た貧しい籠職人の息子ヴァンサンと出会う。可憐な少女の前には3人の求婚者が次々と現れるものの、ミレイユが心惹かれたのはヴァンサンのやさしい愛情だった。やがて二人は相思相愛の仲になるが、両親は身分不相応な二人の結婚に厳しく反対する。ミレイユは苦悩の末に、すべてをうち捨て己の運命に抗うかのように巡礼の旅に出る。這うようにしてたどり着いたのはレ・サント・マリー・ド・ラ・メール村の教会。しかし、礼拝堂を前にして倒れ込み、駆けつけたヴァンサン、それに聖女たちに見守られる中、心安らかに永遠(とわ)の眠りにつく――。

これは、まさしくロミオとジュリエットのプロヴァンス農村社会バージョンではないか。1859年に出版された本書は、宮廷や貴族社会だけではなく農村社会においても階級差があるのかと、首都のパリでも驚きをもって読まれたそうだ。――なんだ、純然たる悲恋ものか。

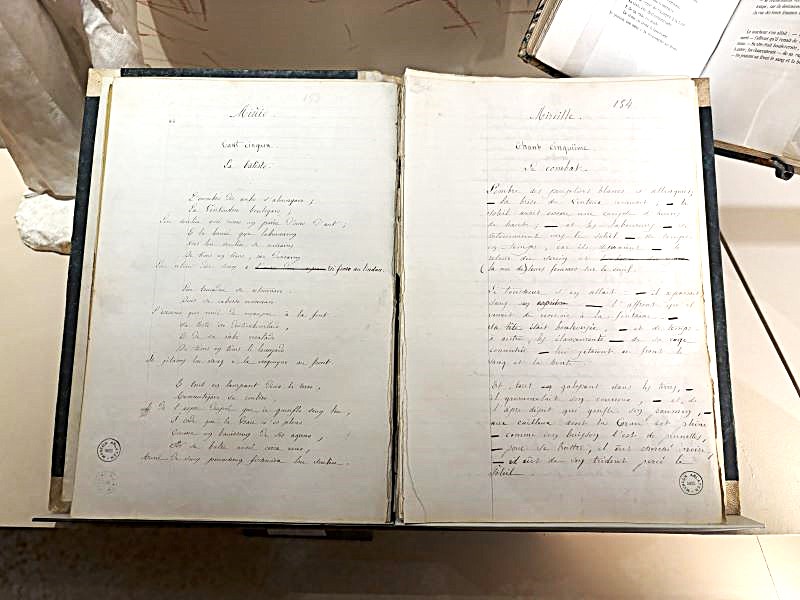

ミストラル直筆の『ミレイユ』の初稿

(アルル民族博物館)

読者は、「偉大なホメロスの拙い弟子として」プロヴァンスの自然と原風景を色彩豊かに詠う語り手と一体となって、農民の素朴な日常世界を散策する。『ミレイユ』のひな形となった詩作『刈り入れする人々』が反映された第三歌までは、ミレーの「落ち葉拾い」を想起させる牧歌的な田園生活が展開する。旧約聖書に登場する貧しい寡婦のルツが地主であるボアズから「私の畑で私の小作人たちと一緒に落ち穂拾いをしていなさい」と招かれ、その言葉を受け入れ、後に結婚したように、美しい情景に包まれたミレイユは、ヴァンサンの告白の言葉を受け入れるのだ。「きみが欲しいと言うのなら、空に瞬くあの星を、日曜日のミサへ行くきみに贈るよ」。ヴァンサンは、ミレイユをヴォークリューズの泉に、己を年に一度その泉に浸る灌木のイチジクになぞらえる。そして、胸中の想いを吐露するのだ。きみはこの渇いた心を癒す存在なのだ、と。――ふむふむ、やはりありきたりの恋愛物語か?

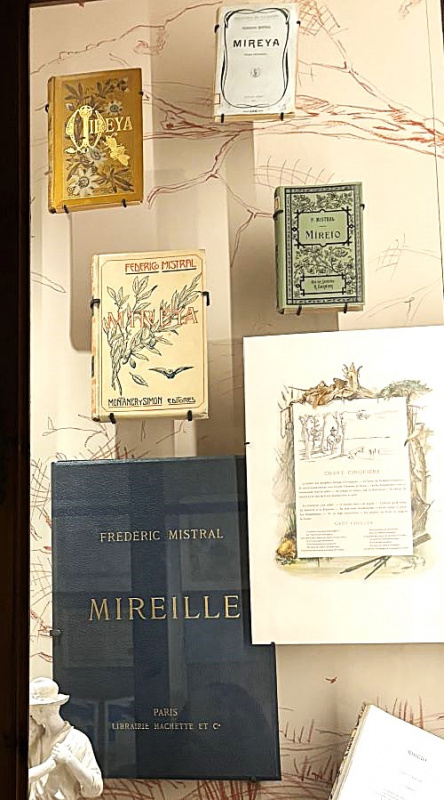

『ミレイユ』の再版と翻訳本

(アルル民族博物館)

最初は少し落胆したが、しかし、後世に読み継がれる文学作品というものは、噛めば噛むほどに味わい深くなるものだ。あらためて読み返してみると、一見したところロマン主義流の美麗にして幻想的なストーリーの背後に、この叙事詩の「すごみ」が潜んでいることに気がついた。物語は、二人が織りなす純愛ドラマに加えて、中世にまでさかのぼるプロヴァンスの栄枯盛衰の歴史、そしてこの大地に力強く生きる農民の素朴な日常世界の描写の二層構造となっているのだ。命はかなく散りゆく可憐なミレイユの姿は、近代化への道をひたすら突き進むフランスの中にあって、その歴史的伝統と自律性を失いかねないプロヴァンスの危機的状況を映し出している。彼女の悲劇的な死はプロヴァンスの衰微の暗喩なのである。

実はフランスは多言語国家である。国土の半分では少数言語話者が暮らしている。例えば、かつて日本の国語の教科書に掲載されていたアルフォンス・ドーデの『最後の授業』は、1871年に普仏戦争で敗北したフランスがアルザス・ロレーヌ地方の一部をドイツに割譲した事件を題材に、フランス人の愛国精神を描き出した。しかし、この地方は元来ドイツ領であり、彼らが話すアルザス語はドイツ語の一方言に属する。こうした多様な社会文化集団を包括するフランスでは、革命政府によってフランス語を標準言語とする言語統一化政策が実施され、それは実に1951年まで継続された。自らの母語であるプロヴァンス語を失うことは、己のアイデンティティだけでなく、地域との絆を失うことをも意味する。悲恋物語は、19世紀、パリ政府による中央集権化政策によってプロヴァンスの言語と文化、習俗、歴史への誇りの念が薄れゆくことを慨嘆する、若き詩人の心の叫び、信条告白なのである。

私はこの告白の言葉に打たれたのだ。いささか照れくさいが、そう言っても言い過ぎではあるまい。当時、気にかかっていたこと。その一つは2011年に起こった東日本大震災だ。福島には外祖父の家があり、親戚も住んでいた。後に「3.11」と呼ばれるようになったマグニチュード9.0の巨大地震、それに続く原子力発電所事故とヘリコプターでの消火活動というあまりにも現実離れした報道映像は、今でも鮮明に思い出せるほどの衝撃だった。築300年の木造家屋だった祖父の家は傾斜して戸が外れ、壁に覆われていた屋内が露わになり、雨風にさらされた木片の残骸を目の当たりにし、悲しむ家族を横に、心が追いつかなかった。

仮設住宅に住む大勢の人々がいたが、あまりに酷い災害後の状況に、家をなくした人々が悲痛を語ることのできる場がなかったのではないだろうか。最も親しい人間と心を休める家は、精神のよりどころであり、それを失うことは計りがたいほどの圧倒的な喪失感をもたらすものだ。だから、人は温かな記憶を頼りに住み慣れた家や土地での暮らしを望むのだ。それがたとえ地理的に危ない場所であったとしても。ひっそりとしてゆく人と町。何もできずにただ生きることの辛さ。今振り返ると、おぼろげながらも「地域とは何か」について考えるようになったきっかけであった。

大学院に進学後、早速ミストラルに関する文献をむさぼり読んでみた。調査を進めていくと、彼は仲間の詩人たちと語らって1854年に「フェリブリージュ」という名のプロヴァンスの文化・言語復興団体の創設に尽力したことが分かってきた。この団体は今日に至るもなお存続しており、旺盛な文化活動を展開しているとのこと。あるいは、詩人ミストラルは、ナポレオン3世の第二帝政期(1852-70年)から第三共和政期(1870年~)にかけての激動の時代に、政治活動も試みたらしい。目指したのは、中世の吟遊詩人(トゥルバドゥール)にまでさかのぼるプロヴァンス語の復興、学校教育現場での言語教育制度の改革、そして、フランスという一国の枠内での地域の政治的自律性の保持であったようだ。ノーベル賞の賞金も、アルルに民族博物館を創設するために寄付したという。

「ミストラル」「フェリブリージュ」「プロヴァンス」――。あるとき、思い立ったのだ。これは文学ではなく、歴史学の対象になり得るのではないか? ようやく研究テーマにたどり着いたのは、24歳青みし夏のことであった。(つづく)

(写真提供:安達未菜)

*安達先生のインタビュー記事

「プロヴァンスの言葉が伝える幸せのかたち」は

こちら⇒